L'hypocrisie politique

D'toute façon, moi j'dis, tous des pourris

5 min read

Psychologie de l’hypocrisie politique

L’hypocrisie se passe des modes. Malgré les chambards politiques, les débats vindicatifs à l’ère de la « post-vérité » et je-ne-sais-quoi d’autre, il est une chose indéniable : elle a toujours le vent en poupe. Mais comment une personne peut-elle proclamer ouvertement une chose et agir de façon tout à fait contradictoire ? Et comment fait-elle pour se réconcilier ensuite avec elle-même quand c’est le cas ? La réponse est facile à comprendre.

Vous pensez certainement que l’hypocrisie n’a pas sa place dans les plus hautes sphères du pouvoir or, elle semble y être plus commune qu’ailleurs. Sur le plan scientifique, elle peut se manifester de plusieurs façons, mais souvent ceux qui en sont coupables ne le font pas dans un but de préservation de soi. Outre l’immoralité de ce comportement, les personnes qui dictent comment les autres doivent se comporter, imposent des restrictions sur ce qu’il faut dire ou faire, sans pour autant y adhérer elles-mêmes, démontrent par là qu’elles ne sont pas dignes de confiance. Qu’ont-elles donc à y gagner ?

La nature et le timing de l’hypocrisie

Certaines circonstances sont estampillées, à tort, hypocrites, d’autres bénéficient d’une sorte passe-droit parce qu’elles sont cohérentes avec la vision du monde de l’individu qui y a recourt. L’hypocrisie fait surtout réagir quand elle inclut une critique ou un jugement négatif, plus encore quand surgit alors une injustice flagrante.

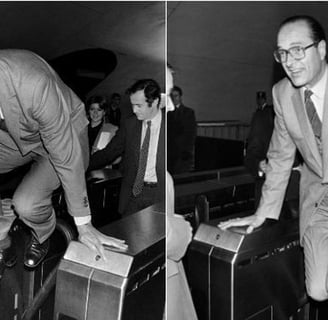

Par exemple, quelqu’un se vante de supporter les jeunes artistes indépendants et se révèle n’être jamais allé à un concert. C’est hypocrite de sa part, agaçant, mais il n’y a pas de quoi s’énerver. Par contre, si un politicien s’attaque vertement à la communauté homosexuelle et apparait cité, un beau jour, dans une affaire de mœurs parmi les chevaliers de Corydon, c’est révoltant !

De la même manière, les gens sont plus à même de remarquer et dénoncer l’hypocrisie quand elle va à l’encontre de leur système de croyance. Si on s’oppose à ce politicien qui promouvait si bien les valeurs familiales avant d’être photographié à Mykonos, c’est un hypocrite retors. Renvoyer-le tambours battant ! Mais s’il s’agit d’un politicien de son propre bord, alors c’est un journalisme de caniveau qui étale la vie privée des bonnes gens ! Il n’est pas parfait, et alors, donnez-lui une autre chance !

Les jugements de valeurs sont typiquement subjectifs, donc l’ampleur et la gravité de l’hypocrisie est souvent est souvent jugée à la discrétion du spectateur. Nous avons toujours une haute opinion de nous-même, personne ne se donne jamais tort. Heureusement, les gens qui nous entourent nous le signalent le cas échant.

Un arsenal de défense

Une étude de l’Institut du cerveau et créativité de USC à Los Angeles publiée dans Nature en 2016, montre que lorsque ses opinions politiques sont remises en question, le cerveau s'accroche à ses croyances contre vents et marées ! Je vous laisse consulter le protocole expérimental, si vous le souhaitez, passons directement aux résultats. Jonas Kaplan, professeur adjoint dans cette université et auteur principal de l’étude, pense que cela est dû au fait que les croyances politiques sont liés à l’identité. Lire, sous IRM, un argument politique contraire à son opinion, génère l’activation de ce qu’on appelle le « réseau cérébral du mode par défaut » (comprenant entre autres le précunéus, le cortex cingulaire postérieur et le cortex medium préfrontal), un réseau impliqué dans l'introspection, l’identité et le soi. C’est alors qu’une riposte se met spontanément en place.

De plus, les chercheurs ont relévé l’activation de structures comme l’amygdale cérébrale (impliqué dans la peur face à une menace), le cortex insulaire et d’autres structures liées à la régulation des émotions. La mémoire aussi est activée, à la recherche de la contre-attaque. Pour qu’un argument totalement opposé à ses vues puisse faire jour dans son esprit, il faudrait donc envisager être une personne totalement opposée à soi-même, ce qui est très difficile à mettre en oeuvre. L’hypocrisie n’est donc qu’un mécanisme de défense parmi d’autres.

On se croit mieux que les autres

Fondamentalement, personne n’est rationnel ni cohérent à 100%. Les êtres humains ne sont pas des robots seulement dotés d’une logique froide. Nous avons une haute opinion de nous-même, certes, et la plupart d’entre nous avec des préjugés auto-entretenus. Nous évaluons nos propres capacités et performances comme supérieures à ce qu’elles sont réellement. Les personnes qui atteignent un certain niveau de réussite intellectuelle garde une certaine flexibilité cognitive et, dans certains contextes, peuvent renverser cette tendance. Mais pour la plupart nous nous surestimons.

Tout ça parce que le cerveau est criblé de biais cognitifs et mnémoniques orientés vers ce besoin de nous faire sentir comme bons, convenables et capables, qu’importe la réalité. Le problème est que le jugement que nous portons sur les autres est, lui, plus nimbé de réalisme. Et dans certains cas, cela peut mener à l’hypocrisie.

Mais pas toujours, parfois il s’agit de simple connaissance de ses capacités. Certaines personnes disent à d’autres que faire sans le faire elles-mêmes à cause de leur pensée sincère qu’ils n’ont pas besoin de le faire, eux, mais que les personnes d’un rang inférieur ont besoin qu’on le leur dise. Ce n’est pas très sympas je vous l’accorde. Mais il s’agit d’une décision inconsciente. En un sens, ce n’est pas de l’hypocrisie délibérée. Bien qu’en définitive, cela ne fasse pas grande différence.

Or, penser une chose et en faire une autre cause une détresse psychique intense.

La dissonance est perturbante

La dissonance cognitive est un inconfort psychique engendré par un désaccord entre le comportement et les croyances du sujet. En général, ce procédé évite aux gens de faire des choses qu’ils condamnent ouvertement. Mais comment l’hypocrisie passes-t-elle au travers des mailles de ce filet ?

Encore une fois, cela dépend de la situation. Souvent, se croire meilleur que les autres est suffisant pour se réconcilier avec soi-même. Mais pour d’autres, les choses s’enveniment. Reprenons l’exemple du politicien homophobe finalement homophile. Son système de penser va tellement à l’encontre de son comportement, qu’il doit souffrir d’une sérieuse dissonance cognitive et de la détresse interne qui en résulte. Sauf si on considère ses actes comme une tentative de résolution de cette dissonance. Si vous êtes élevé dans un environnement qui considère l’homosexualité comme un pêcher, vous finissez par le croire complètement. Mais il arrive qu’à l’adolescence vous ressentiez une attirance pour une personne de même sexe, vous voilà face à une sérieuse dissonance.

Une façon de résoudre cela est alors de redoubler d’effort dans le comportement homophobe. « Je ne peux pas être gay, regardez à quel point je les déteste et m’acharne contre eux ! » Dans ce cas, les croyances et le comportement sont cohérents, une façon de feindre pour croire. Mais cette approche est très difficile à maintenir dans le temps, d’autant que le sexe est un motivateur puissant, et rares sont ceux assez forts pour le combattre. Donc cet acerbe activiste succombe un jour où l’autre à ses désirs. Ce n’est pas tant de l’hypocrisie, inutile de le fustiger. Ce qu’il faudrait c’est plutôt l’aider dans son combat, ne serait que pour apaiser son virulent comportement.

Contacts

Adresse : 5, rue des Viollières, 69630 CHAPONOST

Adresse : 107, avenue de Verdun 69330 MEYZIEU

Tel : 06.31.37.15.51

Mail : stephane.monachon@gmail.com

Réseaux sociaux

- Horaires d'ouverture -

Chaponost :

Mardi : 9h - 20h30

Jeudi : 9h - 20h30

Vendredi : 9h - 20h30

Meyzieu :

Lundi : 9h - 20h30

Mercredi : 9h - 20h30

Samedi : 9h - 20h30