Psychologie de l’agressivité infantile

Jeux de mains, jeux de villains

5 min read

Psychologie de l'agressivité infantile

Dès les premiers instants qui succèdent à une naissance, la tâche d'un parent est de faire de ce petit être encore bleuâtre et couvert de vernix, un individu à part entière. Car éduquer, c'est rendre autonome. Mais ce chemin vers l'autonomie n'est pas un long fleuve tranquille, et il n'est pas une enfance qui ait vu un jour l'apparition d'un symptôme. Tout enfant passe par là. Donc avant de s'en affoler, il s'agit de le comprendre.

Car un symptôme est avant tout le compromis entre une pulsion qui ne peut être satisfaite et son refoulement, un compromis qui a toutefois « un motif, un sens et une intention ». Alors, quel est ce motif, ce sens ou cette intention cachée derrière le symptôme agressif dans cette société où la violence, souvent larvée, semble être chose commune ?

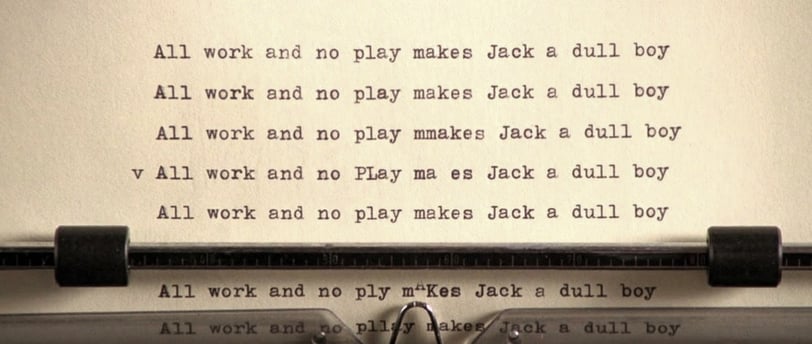

Pour reprendre une idée freudienne, c’est pour endiguer nos pulsions violentes que la société est apparue. Elle nous civilise, ce qui ne veut pas dire que la vie en communauté est d’un calme alcyonien car l’agressivité est intrinsèque à l’homme. Aucune rencontre ne se fait sans elle. Une poignée de main sert à montrer que l’on n’est pas armé ; une séduction balourde, importune, est une agression. La violence est là, en nous, alors plutôt que la nier, parlons-en.

Quand l’enfant frappe

Quand je dis que tout enfant passe un jour ou l’autre par un symptôme, il ne faut pas voir dans la moindre incartade les prodromes d’un trouble psychique. Il est normal de passer par une phase de violence relative, vers 2 ans ½ ou 3 ans. C’est l’époque où un enfant va casser la construction d’un camarade et chercher le regard du parent ou de l’instituteur pour voir s’il se fait gronder ou si cet acte lui est permis. Bref, il cherche à savoir où sont les limites dans un monde fait essentiellement de contacts humains.

Françoise Dolto va jusqu'à dire que « si une petite fille n’est pas batailleuse, elle demeure à un âge affectif de 2 ans ½ » et « un enfant qui ne jette pas, entre 20 et 30 mois est un enfant en danger pour l’avenir. Cela veut dire qu’il ne peut pas sublimer. » Or, c’est le rôle du jeu que d’aider un enfant à sublimer car il y trouve toujours un espoir de plaisir. Les enfants qui jouent à la guerre, aussi morbides que soient leurs imitations, subliment la violence présente en eux. S’entragresser, sans aller jusqu’à se faire du mal, est un jeu, et s’il y a mal, alors on parle de ce mal.

La violence doit s’exprimer parce qu’elle est symbolique, et il vaut mieux qu’elle s’exprime concrètement, sinon elle le fait aux dépends de la santé de l’enfant. Dolto explique encore, « si elle ne s’exprime pas somatiquement dans le corps, elle s’exprime cérébralement par un brouillard qui se met dans l’intelligence de l’enfant. » L’inhibition affective est ce langage de la violence contenue. Un enfant toujours "sage" peut être, en fait, passif et non communiquant. Typiquement, un enfant qui dérange les adultes, qui les importune constamment est un enfant qui manque de communication. La vraie violence, c’est quand on ne parle pas.

Il existe des enfants qui ne sont violents qu’à l’école, mais pas au domicile. Cela veut dire qu’ils n’ont pas encore acquis leur identité car l’enfant qui a son identité est le même partout. Celle-ci vient de la certitude et de la confiance qu’il a d’être lui-même, de la conscience qu’il a de la place qu’il occupe dans ce monde. Souvent, ces rivalités structurent l’enfant et lui permettent d’acquérir une connaissance de ses possibilités.

Si cette violence perdure, ce n’est jamais en luttant contre lui que l’enfant s’en sortira, mais en développant ses qualités. S’il est brutal, c’est parce qu’il ne croit pas avoir d’autres moyens de lutte. Ce n’est qu’en ne faisant pas cas de l’agression, en ne lui donnant pas plus de valeur qu’elle n’en a, et surtout en ne répondant pas à l’agression par l’agression, qu’on décharge l’agresseur de ses pulsions agressives. Il faut chercher quel en est le sens pour son narcissisme. Sinon on risque d’érotiser cette violence.

Quand l’enfant est frappé

Parlons d’abord d’un coup reçu par un camarade, dans la cour d’école. Paradoxalement, quand un enfant en fait part, il faut complimenter l’agresseur. Les enfants sont très durs entre eux et souvent, ils s’en prennent à celui qui ne joue pas selon les règles du groupe, voire qui le met en péril. Un enfant trop silencieux et retiré pourra être chahuté pour le faire réagir. Mais ce sont les puissants qui sont pris en exemple – à l’image des parents –, pour qu’ils enseignent leur technique, à savoir mieux se défendre. Ils deviennent ainsi source d’intérêt et donc de communication. Et au travers de ce dialogue qui s’installe avec l’enfant, on explique que la violence n’est qu’un pis-aller, l’arme de ceux qui n’ont pas les mots.

En revanche, quand il est battu par un adulte, la compréhension du geste est plus délicate parce que l’enfant jouit d’être battu par sa mère. Quand il reçoit une fessée, il éprouve des sensations génitales, une jouissance orgastique. L’enfant n’a pas la même sexualité que l’adulte et pour lui toute sensation forte est jouissance. En sorte que l’enfant qui est battu va faire tout ce qu’il faut pour être battu de nouveau, et cela devient un cercle vicieux.

Si un adulte donne une gifle ou une fessée à un enfant, parce qu’il en a battu un autre par exemple, c’est que ses propres pulsions violentes sont prêtes à faire irruption, il se doit alors de les refouler. Mais ce refoulement occasionne une insatisfaction désagréable. Il se met alors à violenter son enfant sous le prétexte que celui-ci s’est montré violent le premier, et il se complait ensuite dans un sentiment de n’avoir fait que justice. Malheureusement, l’enfant perçoit qu’il a déclenché chez l’adulte une intense réaction de violence et de satisfaction, c’est cela l’érotisation de la violence. Si un enfant frappe un camarade, on ne l’agresse pas en retour mais on cherche à comprendre ce qu’il veut dire par ce comportement, on en décoder le sens, et on lui met en paroles sans le blâmer.

D’autres circonstances

La fuite dans un sommeil passivement agressif contre le milieu extérieur, auquel on se ferme parce qu’on croit sentir qu’il n’en viendrait rien de bon, est un agissement courant chez l’enfant et l’adolescent. Un tel sommeil apparaît comme un refuge, doublé de mécanismes de défense, pour ne pas que les choses s’enveniment.

Les fugues bénignes, également, sont motivées par la recherche, ailleurs, de ce qu’on n’a pas chez soi. Chez l’être humain, les instincts d’agression sont non conformes à la vie en société. Alors, il arrive que l’enfant parte dans la nature, se projetant dans l’image d’un petit sauvage délivré du carcan de la civilisation, et cela lui donne alors le droit d’exprimer des émois agressifs qui l’aideront à se développer et qui, en fait, ne nuisent à personne, puis il rentre à la maison. C’est ce fantasme du retour à la vie animale qui nous permet d’être nous-même.

Contacts

Adresse : 5, rue des Viollières, 69630 CHAPONOST

Adresse : 107, avenue de Verdun 69330 MEYZIEU

Tel : 06.31.37.15.51

Mail : stephane.monachon@gmail.com

Réseaux sociaux

- Horaires d'ouverture -

Chaponost :

Mardi : 9h - 20h30

Jeudi : 9h - 20h30

Vendredi : 9h - 20h30

Meyzieu :

Lundi : 9h - 20h30

Mercredi : 9h - 20h30

Samedi : 9h - 20h30